Em 2020, Ismail K. White e Chryl N. Laird procuraram explicar por que razão o apoio ao Partido Democrata é tão forte entre os afroamericanos, apesar de estes serem tendencialmente mais conservadores em questões morais do que a linha progressista do partido. Em Steadfast Democrats: How Social Forces Shape Black Political Behavior, os investigadores analisaram como a transferência de voto dos republicanos para os democratas, que culminou com o movimento dos direitos civis na década de 1960, conduziu à consolidação da ideia de que “apoiar o Partido Democrata passou a ser entendido como algo que se faz enquanto pessoa negra”.

Meio século depois, essa identificação permaneceria em resultado de um “constrangimento social de origem racial”, que condiciona a decisão individual e mantém a pressão social no sentido da norma aceitável. As razões são históricas e identitárias: tratando-se de um grupo etnicamente minoritário e com um passado de escravatura, esta norma social permitiria reforçar o poder político do grupo, o que gera incentivos para se manterem politicamente unidos.

Teria sido esta a razão para um apoio eleitoral negro aos últimos candidatos democratas (Obama, Clinton, Biden) acima dos 90% e foi por isso que as sondagens recentes, que revelam um apoio menor a Kamala Harris, foram recebidas com tanta surpresa. O afastamento é especialmente visível entre os homens, e acontece também com o voto hispânico (embora aí a perspetiva seja diferente, na medida em que a base de apoio inicial nunca foi tão elevada). Analisando os novos dados, alguns comentadores têm falado em “despolarização racial”, que seria particularmente evidente entre os jovens dos 18 aos 29 anos, de acordo com a Yale Youth Pole:

Para quem estuda o pensamento identitário, e em particular a teoria crítica da raça, trata-se de um fenómeno curioso: afinal, o nosso posicionamento político não é meramente resultado da nossa identidade racial. Até é possível que os eleitores “racializados” tenham perspetivas políticas, interesses sociais e valores morais distintos dentro do grupo… Trata-se de uma boa notícia, pois estas tendências não só reintroduzem o sentido de pluralismo político, recusando a ideia de que os negros se comportam e pensam todos da mesma maneira, como também recusam o paternalismo que é inerente ao pensamento identitário.

Na verdade, a hipótese de White e Laird parece ficar provada quando assistimos à pressão de Barack Obama para que os homens negros votem em Kamala; e, nesta perspetiva, a campanha “What happens in the booth, stays in the booth”, com voz de Julia Roberts, ganha um novo sentido. Mas tanto as palavras de Obama como as de Julia revelam que a polarização se encontra num outro sítio.

A partir do momento em que Kamala Harris foi “escolhida” como candidata democrata gerou-se alguma expectativa sobre se a sua campanha iria recorrer ao argumento “a primeira mulher Presidente” como estratégia eleitoral. Esse caminho tinha falhado com Hillary Clinton (embora seja difícil dizer se esse foi o pior erro da sua campanha) e em muitos círculos feministas continuava a ressoar o que Pat Schroeder tinha dito em 2008:

“Pensei em candidatar-me à presidência em 1988. Que projeto. Depois de alguns meses muito emocionantes, percebi que a América não era man enough para eleger uma mulher.”

Se a lição de Schroeder ainda fosse válida, era necessário proceder com cautela: como mobilizar o eleitorado feminino sem despertar receios patriarcais? As lutas culturais que marcam a política atual ofereceram a Kamala uma saída: a sua campanha centrar-se-ia no tema dos “direitos reprodutivos” e, em particular, no aborto, considerado consensual entre os progressistas (o segundo episódio do podcast O burro e o elefante é dedicado ao tema).

Trata-se de uma estratégia subtil por permitir apelar diretamente ao voto feminino sem cair no erro de Clinton de tornar a campanha uma questão de eleger uma mulher. Mas permite igualmente usar um dos tópicos mais fraturantes da sociedade norte-americana – o aborto – para mobilizar o eleitorado progressista (o tema funciona como uma espécie de dog whistle político). A questão já não seria eleger uma mulher, mas proteger as mulheres de um candidato entendido como uma ameaça – e com essa mensagem poderiam subentender-se um conjunto de ideias, como as de patriarcado, privilégio branco ou discriminações estruturais, sossegando as alas mais radicais do partido.

Para o jornalista Matthew Yglesias trata-se de uma estratégia vencedora, mas que, como todas as estratégias, implica pagar um preço: neste caso, o de alienar eleitores das comunidades mais conservadoras, como os hispânicos e os afroamericanos (talvez mesmo os muçulmanos), onde o peso da religião é mais forte.

Há, contudo, um risco maior que merece ser considerado: o de esta estratégia reforçar uma tendência que tem vindo a ser analisada no último ano e que revela uma divergência política muito acentuada das mulheres para a esquerda, com uma forte politização, em particular nas gerações mais novas. É o que na língua inglesa se designa por gender gap.

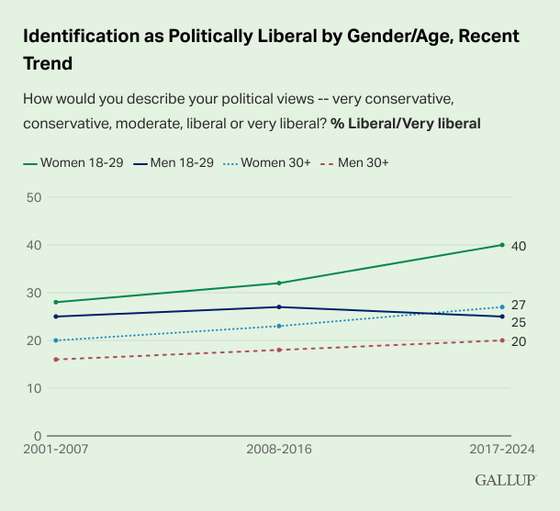

Os primeiros dados foram apresentados no início deste ano e os estudos mais recentes têm confirmado a tendência: de acordo com a Gallup, nas últimas duas décadas, as mulheres têm vindo a identificar-se mais como liberais (de esquerda), mas é especificamente no intervalo de idades entre os 18 e os 29 que esta tendência mais se acentua, criando uma divergência para com os homens da mesma idade que nunca foi tão grande.

A jornalista Claire Cain Miller tem-se dedicado ao tema do “gender divide” (voltaremos a ela) e aponta três fatores que terão contribuído para a divergência feminina: o primeiro resultou da disputa eleitoral que opôs Hillary Clinton a Donald Trump, e que originou a Women’s March em janeiro de 2017; o segundo decorre do movimento #metoo, que, nesse mesmo ano, ganhou divulgação mundial; e o terceiro prende-se com a reversão da decisão Wade vs. Roe, que espoletou uma reação muito forte de vários grupos, que entenderam a decisão como um ataque aos direitos das mulheres.

Estes três fatores teriam despertado a consciência política de muitas mulheres, em particular das mais novas, conduzindo a uma maior politização feminina e traduzindo-se num forte apoio a Harris. E se considerarmos que as mulheres se mobilizam mais para o voto (os homens votam tendencialmente menos), a estratégia pode, de facto, revelar-se eficaz… a curto prazo, pelo menos.

Já a longo prazo, a ideia de nos alimentarmos de uma divergência política entre homens e mulheres pode revelar-se como profundamente problemática. Afinal, promover divisões sociais tão profundas e destruir a coesão do tecido social, que é fundamental para o funcionamento democrático, pode gerar feridas difíceis de sarar e reações ainda mais polarizadas.